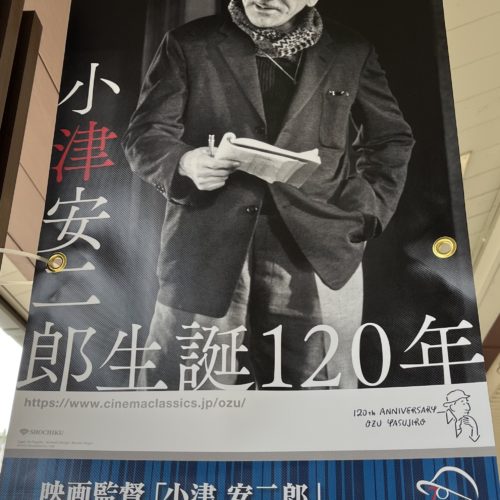

小津安二郎 ~映画監督

190日本を代表する映画監督

1903年(明治36年)生まれ。

9歳から19歳までを松阪で過し、近所にあった神楽座という小屋で映画を見たことが生涯を決定づけることとなる。

【詳細】

近年、新たな角度から世界の注目を集めている映画監督・小津安二郎ですが、彼は青年期の一時期を松坂で送っています。

明治36年、東京深川の肥料問屋「湯浅屋」の二男として生まれましたが、父が松阪の小津家本家の東京店支配人ということもあって大正2年10歳の時に母、兄、妹と4人で松阪へ移り住み、松阪町立第二尋常小学校の4年に転入しています。小学校当時の資料は昭和26年の松阪大火で焼失してしまって現存しませんが勉強も良くでき、都会育ちの転校生である彼はよく目立ったと言われています。その後、県立宇治山田中学校を卒業し、飯高町の宮前小学校の代用教員となり、大正12年20歳で父の住む東京に帰るまでの10年間、この松阪で過ごしています。松阪の住居は愛宕町三角公園の近くでしたが、今では当時の面影は残っていません。

また、このころから映画好きで、アメリカ映画を見に名古屋辺りまでよく出かけていたようです。後の昭和24年に、シナリオ作家の野田高梧氏と共に松阪を訪れた際、当時愛宕町にあった映画館「神楽座」の前で、「もし、この小屋が無かったら、僕は映画監督になっていなかったんですよ」と述懐しています。

東京に戻った彼は松竹蒲田撮影所に入所し、監督になってからは、低いカメラアングルによる厳格な形式美の中に真人間性を独特の手法で描き、「生まれてはみたけれど」「一人息子」「父ありき」「晩春」「麦秋」「東京物語」「彼岸花」「秋刀魚の秋」など、日本映画史上にさん然と輝く名作を残し、昭和37年に映画界初の芸術院会員となっています。これらの作品群はその優れた日本的表現ゆうえに、逆に海外では評価されることはないだろうと考えれ、国際映画祭にはほとんど出品されませんでした。しかし、近年になってその評価が内外でとみに高まり、現在では溝口健二、黒澤明らと並んで、世界的映画作家として高い評価を得ています。

松阪市立歴史民俗資料館2階に【小津安二郎松阪記念館】があります。

映画監督 小津安二郎 青春のまち松阪 インフォメーションサイト